ふくしの学習(ふくし共育・福祉教育) ふくしの学びを支援します。

ふくしの学び(ふくし共育・福祉教育)

~あなたは、しあわせに生きたいと思いますか?~

ふくしの学びを、ふくし共育(福祉教育)といいます。

ふくし共育の目的は、「助け合いの気持ちを学ぶこと」

自分の住む地域で、いろいろな人とかかわり、つながりをもちながら共に暮らしていく、「共に生きる力をつける」ことでもあります。

福祉とは「ふだんのくらしのしあわせ」であり、自分のしあわせ、みんなのしあわせを一緒に考えることです。「ふだんのくらしのしあわせを、地域で共に育む」ということは、地域のつながり・絆を強くすること、地域の福祉力を高めることにもつながります。

助け合い:助けることもあれば、助けてもらうこともあります。

支え合い:支えることもあれば、支えてもらうこともあります。

お互いさまなのですね・・・。

~あなたは、困ったときに相談できる人はいますか?~

家族や身内に相談できること、できないこともあると思います。できないことは話しやすい友人に相談する人もいるでしょう。家族や友人にも話せない時には信頼できる地域の人たちに相談することもあると思います。そのため、日頃からの何気ない地域のつながりが困ったときに相談できる強い味方になります。

一人で抱え込まず、相談できるつながりづくりが大切です。

子どもの学び

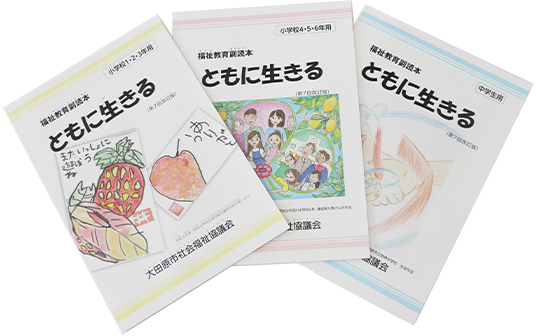

福祉教育副読本「ともに生きる」の発行

福祉教育(ふくし共育)の支援

福祉教育(ふくし共育)研修会

地域のつながりの希薄化、社会的孤立が大きな問題となっています。学校・地域・社協が協力し合い、子どもの学びと地域の生活をつなぎ、子ども自身が地域とのつながりがもてるように、また、次代を担う子どもたちを地域みんなで育てていけるようなまちづくりが求められています。

従来の高齢者、障がい者理解にとどまらず、地域に暮らす様々な人と助け合い支え合って、ともに生きることを目指し、自分の住む地域とそこに住む様々な人々に関心をもち、実際の地域での福祉課題から学ぶことが重要となっていきます。